Segni particolari: scozzese. È la cosa che ho sempre invidiato di più a Sir Thomas Sean Connery, che sorrideva sornione quando usavi il “Sir”: la sua indistruttibile passione politica per quella sua terra che, per la Gran Bretagna è a Nord, ma equivale per sottosviluppo al nostro meridione. Poteva ironizzare su tutto, sulla Scozia mai. Un combattente indefettibile per l’autonomia, ma di solido stampo conservatore: ricordo la sorpresa di tanti quando produsse, oltre a interpretare, “La giusta causa”, nel 1995: era uno dei pochissimi film del periodo a favore della pena di morte. Non soffrendo di paraocchi ideologici, l’ho amato e lo amerò sempre con tutto il cuore.

Nessuno ovviamente lo dirà mai come lui, “My name is Bond, James Bond”, e a noi sciagurati cronisti televisivi lo ripeteva cortesemente al microfono col suo caldo vocione pieno di ironia: macho e ironico, il massimo per l’eroe di Ian Fleming. Il primo a tenergli testa, tra i successori, è forse Daniel Craig, ma difetta un po’ di ironia e soprattutto non è scozzese, non è cresciuto povero come Sean.

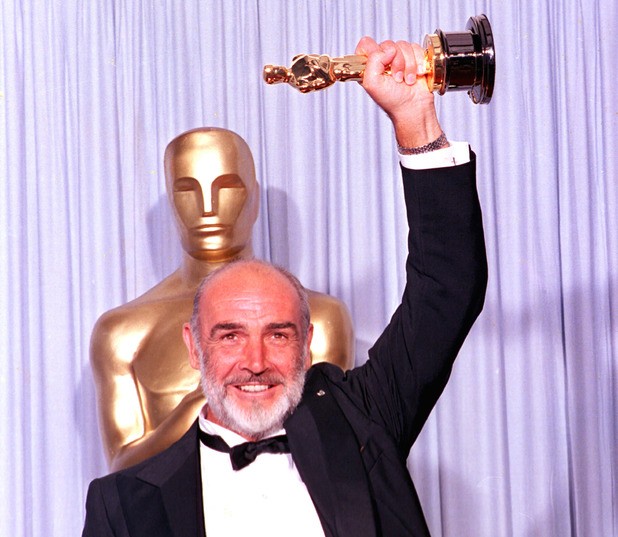

Se le sue sette incarnazioni di 007 sono incancellabili. Se un modesto B movie del 1962 ha generato la saga più longeva del cinema è perché l’attore era più grande e più forte del personaggio incarnato, non ne restava schiacciato. Ma per rivelarcelo c’è stato bisogno di registi con la maiuscola, il Sydney Lumet di “La collina del disonore” (1965), il Martin Ritt de “I Cospiratori”(1970), il John Huston di “L’uomo che volle farsi re”(1975), il Richard Lester di “Cuba” (1979), il Brian De Palma de “Gli Intoccabili”(1987), che gli procurò un Golden Globe e l’Oscar da miglior attore non protagonista.

La mia classifica personale in realtà privilegia altri titoli, non solo e non tutti autorali. Non credo si possa misurare lo spessore di Connery senza rivedere il meraviglioso “Finding Forrester” di Gus Van Sant ( di cui era anche coproduttore), né valutarne il carisma prescindendo dal crichtoniano “Sol Levante” (Philip Kaufman, 1993) e dall’epica di “The Rock” (Michael Bay, 1996). È stranamente dimenticabile invece la sua parentesi hitchcockiana: a “Marnie” è sempre mancato qualcosa, forse perché Tippi Hedren era lungi dall’essere la prima scelta, e con Grace Kelly in scena la devozione amorosa del facoltoso consorte avrebbe avuto più senso.

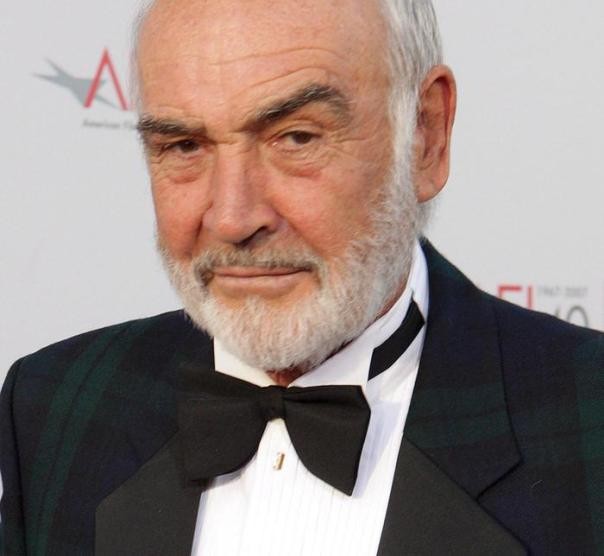

Uomo bellissimo, Sean Connery, con la fortuna (che forse è virtù) di non essere mai ‘troppo’ bello. Con la capacità di invecchiare senza paura, di accettare una calvizie precoce senza trapianti (subiva a malincuore il parrucchino), di ingioiellarsi delle sue rughe e di farne cornice allo sguardo, di giocare col proprio mito senza rimpianti e di rimettersi continuamente in gioco, perfino in videogioco, come ha fatto negli ultimi anni.

Pochi papà dello schermo hanno la grazia del suo genitore di Harrison Ford in “Indiana Jones e l’ultima crociata”, pochi King Arthur e nessun Robin Hood (come nel “Robin e Marian” ancora di Lester) hanno avuto in dote la sua vigorosa, arguta vecchiaia. È una bellezza ‘pensante’, quella di Connery, che migliora con l’età e dovrebbe essere di monito per tutti i ‘giovanili’ a oltranza: perfino con la tonaca di Guglielmo di Baskerville avrebbe potuto difendere il vecchio titolo di ‘uomo più sexy del mondo’. E se è vero che ha rifiutato il ruolo di Gandalf in “Il Signore degli Anelli” va tutto a suo onore: pochi sanno dire no al momento giusto.

È morto a Nassau, Bahamas, e il cerchio si chiude, simbolicamente, con i set leggendari di 007. Una forma di fedeltà alla leggenda di cui, da vecchio golfista avvezzo all’ironia della sorte, Sean ancora una volta sorriderebbe.